金年会诚信至上:透过文本与图像,重新阅读留园

- 发布时间:2025-03-05 13:05:26

- 发布者:金年会

- 来源:本站

- 阅读量:

有感于此,童明提出一种反图解的立场,认为园林的营造并非具有整体性的格局及共时性的构成。其实,作为园林研究先行者的童寯一开始就意识到“眼前有景”为造园三境界之一;杨鸿勋也曾基于要素及导引构成的“景象”作为园林的基本单位;张家骥论园林创作,首要在造景,并以“景以情合,情以景生”来概括中国造园艺术的“情景论”……这些充满时空感的观察角度,或许更为贴切多维的园林关照,不仅软化了真实存在的空间体系,更触及了园林认知的根本。本文即以此为切入点,遵循当下文本与图像的阅读顺序及空间定义,回溯留园的空间神话;从留园入口的“曲变”,步亭廊的“通环”,至池山的“游线”,登楼阁的“观景”,回厅堂的“间群”,往庭院的“格分”,提供另一种兼顾时空且富有情趣的解析可能——“景象”阅读(图2),既包含文本与图像的重新阅读,更是一种以历史主义精神和历史想象力进行的阅读。

▲ 2 按当下游览区域再识留园的顺序

1 入口:曲变与趣感

据潘钟瑞《香禅日记》,及1910年郑恩照《苏州留园全图》可知,盛康购园后在原来刘氏旧宅旁加筑祠堂及住宅,随之形成的避弄经修葺整合后成今日留园之入口(图3),且为建筑学分析最多的空间样本。

▲ 3 留园避弄与建筑的关系

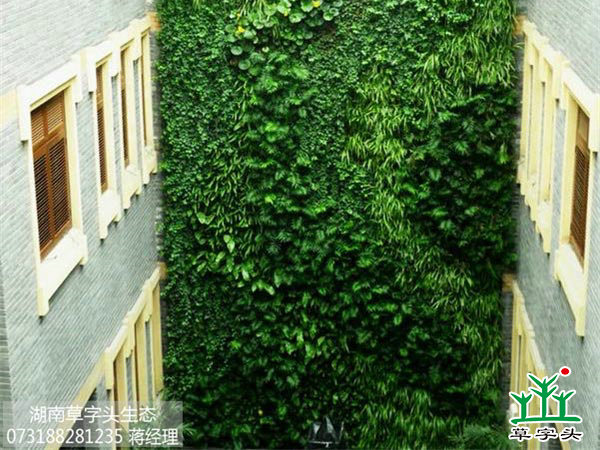

所谓“砖墙留夹,可通不断之房廊”,即廊井交互构成的避弄,其实是连通各功能空间的辅助交通系统。这在江南(尤其是苏州古城区)层进院落的住宅里随处可见,虽是典型的“形式追随功能”,但兼具了空间的序列收放、对比曲折、豁然开朗,更甚有空间的戏剧性与趣味性(图4)。

▲ 4 苏州古城区的避弄

不过,同样是逼仄逶迤,高墙巷道、线天石径、薜荔藤萝的拙政园中部入口,及艺圃入口的门径,则似多野趣。正如《园冶·相地·城市地》所言:“如园之,必向幽偏可筑,邻虽近俗,门掩无哗。开径逶迤,竹木遥飞叠雉……”门径的功用恰在营造山林野致之外部景象,避弄的曲变则已转向庭院深深深几许的内部空间操作(图5)。

▲ 5 拙政园(上)与艺圃(下)的入口景象

当然,基于建筑学立场对留园避弄曲变的分析,可获得空间设计参考而极有转译价值,如刘敦桢在整修瞻园时对入口的精心设计便是参考了留园,从门厅至花篮厅西侧半亭,如同留园从园门至“古木交柯”,曲变、收放、掩翳,而至引人入胜(图6)。

▲ 6 瞻园(右)对留园(左)入口的设计借鉴

然而,对留园入口的“过度”关注,恰恰掩盖了留园最具山林之趣景象的打开方式。毋庸置疑,从住宅进入鹤所,至五峰仙馆(传经堂)而进园,是刘恕最初邀客游园及日常园居生活的进入方式。这在建筑学领域多有讨论,鹤所回廊一带的空间分析也不少见,但却忽略了一个进到中心园林景象入口的问题。鲁安东已经佐证了入园的起点应在五峰仙馆,以之为中心可通向各处不同的日常居游功能区,远翠阁则是作为五峰仙馆一带院落的终点。那么,可否认为:远翠阁院落周边消失的折廊,才是留园中心最理想的景象入口。

如今远翠阁一带空旷无着,尤其在涵碧山房平台目视,主体园山孤立无边,山后连廊与山体尺度剥离甚远,廊中看山更似土墩之态。倘若恢复已消失的折廊、半野草堂及院门至半野草堂途中山体另一侧的藤垣石墙,如此,以远翠阁院落为入口,则山体起脚,折廊截山之角以达未山先麓之感;探入,左侧山石的斜枝与右侧藤萝虎皮石墙共同逼仄出一条弱径,身体被自然包裹,景象尺度又庇护着弱径入口,颇有山林野致之趣;步至半野草堂后便循水入山,或踏堤至涵碧山房(卷石山房)前平台,而获环视山水之目养,终得悠然佳趣(图7)。

▲ 7 留园消失的折廊、石墙及草堂与入园起点的关系

折廊与远翠阁的围院,是由院及园的空间过渡;折廊贴山而截山的交合,是由台观山的境生象外。在空间限定及氛围营造上,消失的密栽藤萝的虎皮石墙才是最重要的景象元素(图8)。《园冶》中也对此类景象做法多有描述,如“围墙隐约于萝间”“乱石皆可砌,惟黄石者佳。大小相间,宜杂假山之间”等。高凤翰描述人境园的入口为“此北行,东西两墙,尽以山石叠砌,作虎皮文,下壮上细,砖结墙顶,作鹰不落,密栽薜萝,曰:萝巷” 。凡此种种,皆明示了野趣才是私家园林入口的景象导引,留园自然也不例外。至于逼仄小径,网师园从网师小筑入黄石云冈,补园(拙政园西部园林)从住宅后入湖石云坞,皆如留园从折廊入山后石屏(图9)。

▲ 8 留园从折廊入的景象

▲ 9 补园从云坞入的景象(左)及网师园从云冈入(右)

2 亭廊:通环与折向

《园冶·屋宇·廊》曰:“廊者,庑出一步也,宜曲宜长则胜”。留园的廊,既有曲折之趣,又具环长之便,历来为各种述记赞誉,至今还有苏州园林最长连廊的美称。

若论廊之曲长,拙政园西部的贴水长廊不可不提。董豫赣更以之阐述计成迷恋的“篆云”廊,鸟瞰如篆云而廊房入画,“低方忽上”而居景错综。可是,这贴水廊微弱的起伏之势其实很难被身体感知,反倒是视觉感知更容易引起入画居景的共鸣。再者,水面与连廊的空间关系,恐怕不是所谓的“非透视效果及视觉带来的空间深度的不稳定”金年会(金子招牌)。拙政园整体格局以水居多,贴水廊的低方是舟行埠头,若以舟行游园,贴合水面的视角则会带来不一样的空间感受:土山的“身低仰视”便会有岛山神迷莫测的体量关照,水廊的“低方忽上”亦会有泛舟动态的气氛烘托。是故,廊之曲长乃在曲折氤氲中入画,并非度量长短而通环;或者说,是游观方式及景象导引决定了廊的空间感受(图10)。

▲ 10 拙政园水廊步游视角及船游视角对比

反观留园的廊,与拙政园有大不同。特别是几处山廊的营造处理甚有妙趣,不在曲长,而在曲法;非在篆云之形态,却在身手间的折向。若从原理想景象入口(即消失的折廊)至半野草堂,经历野径的身体感知和情绪烘托后,既可入主山至山中巅亭而憩,又可循水岸至水中堤亭而游,也可登山廊至园中主堂而赏。

游线不定,依客而择,因情而取。入廊登山,在所倚西侧云墙的高低衬托中,折入其中,又折出其外,借云墙有浮廊烟岚之境,折曲间得显山露水之趣。木樨林翳花香的诱向,涧壑幽深错叠的望向,水口引出园外的想向,皆是身体与不同指向间的自然互动。山廊连屋,步出均设“涩浪”,登临掇理“梯云”,非通环而是廊断意连,非曲长而在曲法折向(图11)。

▲ 11 留园的山廊

再录一则趣闻:清光绪十六年(1890年)潘钟瑞游留园所见“园中游人如涌,更甚于前日,各处兜抄,竟无地可坐” 。由于廊中展示书条石,廊在游行步走的庇体功能之外,还成了学习临摹的场所。

3 池山:游线与园居

徐氏东园为典型的堂台池山布局,依单一环线而设台山堤岸,其格局大致可参照今日留园中部的池山形态。周时臣所掇石屏黄石假山为后乐堂前的主视园景,时人赞曰:“玲珑峭俏,如一幅山水横披画,了无断续痕迹,真妙手也”。同时,也是堂前声伎娈童莺歌燕舞的背景衬托。酒赋之余,堂左登土山赏瑞云,堂前入屏山观石梅,沿池步堤于亭而憩,终至“其地高于亭五尺许”的逃禅庵(图12)。如此一环即视的园景,三面均是凿池掘土而堆的土坡,在游历上并未给予太多的期待;各视观赏之景,其实只是娱乐背景的衬托及相关峰石炫耀的气氛渲染。而此后刘恕增设于池山周遭的亭台廊楼(图13),可以说是更好地完善形构了这一背景。只是,缺了徐泰时所谓心里“后乐”(乐不在堂,志在四方)而身体“正乐”(酒赋之娱,歌舞之乐)的生活遣怀。

▲ 12 徐氏东园中心园林布局示意

▲ 13 《寒碧山庄图》中心园林部分建筑布置

相较于徐泰时与刘恕的中部园林,盛康扩建的西部园林却是另一番滋味。潘钟瑞《香禅日记》的描述亦得童寯所绘平面图印证:“欲入新园……门额曰‘又一村’进去即是新园……又其前有篱门曰‘小蓬莱’,过此便登山……石级曲折而上。其巅至亭……盖远眺灵岩诸山,均在目睫……循路而下,更为纡折,又得一亭面北,曰‘活泼泼

地’……就此少坐,投东廊而出……” (图14)。虽然1953年的修缮有赘添黄石之嫌,但整体山路的纡折层回,亭台花木的掩翳错落,仍可得山林居游的身体感受。由北入“小蓬莱”篱门,转仄而东,整园山林夹云墙而出;循其余脉登临,只觉满目苍翠,却不觉山之体量,道之幽长。依层山云墙游至巅亭极目周望,再纡折至山下溪亭(图15)。

▲ 14 盛康扩建的西部园林

▲ 15 留园西部假山路径(左起:入山、迂回、出山)

类似于耦园东部的黄石园山,山麓石台可憩,山林邃谷可通,盘山旋登可环,并无常定游线,虽纡折,但不繁复,最适携伴山林居游的闲庭漫步;可能这就是当初清末沈秉成与严永华择址居此的原因之一,原址只剩池山,沈氏伉俪的亭台增设,皆为闲情居游的目视点缀(图16)。

▲ 16 耦园黄石假山路径(左起:石台、遂谷、盘山)

可见,徐泰时初建的东园,山在园中,需歌舞醉客的活色生香而可赏;盛康扩建的留园西部,园在山中,需怀情共往的茶余饭后而可游。这两类不同园林景象的营造皆与园居方式和园居目的有关,与今日动辄以游线启动的园林设计大相径庭。亦即,无论是商人的富贵之园,或是文人的君子攸居,亦或政客的归隐颐养,园林叠山理水的“变”只在于所需方式,“不变”的是各有所需,只有从具体的园居所需出发,才能判断为何园,才能知道何为园,才能设计园为何。

4 楼阁:观景与入画

刘恕增葺的中部园林,从改变旧园(东园)的营造意图上来说是成功的。环之以廊,增设亭楼,使之更为聚合;乃为园中藏赏的石峰则更丰富了一环即视。其中,曲溪楼一带的景象营造无论在技巧上还是成效上,都在有限的空间内达到了极致。

中部园林的北、西面均以山石花木为主,增廊绕山后体感更为内向。南面卷石山房(今涵碧山房)及明瑟楼的组景,则是为了均衡堂台池山的整体空间尺度;又连同绿荫、寻真阁(已毁)、曲溪楼形成更长的L型,以规避两侧住宅群后部楼厅体量的压迫感。

其实,曲溪楼的用地大小并不能满足楼阁体量的需求,但呈现出的表象却成功地欺骗了人的视觉感知。如包爱兰(Florence Lee Powell)请景观建筑师根据她的回忆及拍摄的照片所描绘的留园平面图中,曲溪楼的平面体量就被明显夸大了(图17),不同于童寯与刘敦桢的测绘记录,这样的视觉感知非常容易模糊了真实的尺度体验。同时,曲溪楼的高度体量不仅有了其空间意义,更重要的是,衬托了原有楼前巨大古枫杨的蛟龙入海之势,及所隐喻的入画意义。而楼内重椽复水及圆堂四界的构造做法,则实现了其本为廊而佯装楼的“表里不一”(图18)。但不可否认的是,其“虚假”的营造技巧的确满足了建筑内外双重的景象关照。

▲ 17 包爱兰记录的留园平面

▲ 18 曲溪楼(上图:若为双坡,下图:现状单坡)体量分析

徐氏东园堂前楼阁是为“灵岩,天平诸山,若起若伏,献奇耸秀,苍翠可鞠”。刘恕扩建含青楼(今远翠阁)是为“岚容(虎阜)塔影(北寺),桐桥河田”;筑望云楼(已毁)是为“园东有宣和花石纲所遗冠云峰”。并非主要观景处的曲溪楼,主要是作为被看景致;所以,文本中常见的凭栏远眺观景并不能代表所有楼阁,或者说,园林楼阁的功能意义解读,需从其存现位置及园居景象的成效上去判断。如鹤园中倚西侧围墙的梯形馆,立面景象为二层重檐楼阁以匹配高耸围墙,内部实为一层轩馆(图19)。再如,畅园紧贴住宅的“涤我尘襟”船厅,其山墙临水的景象实为遮挡住宅楼厅对园林的体量压迫;虽然船厅高耸的两坡屋面可稍许过渡与楼厅之间的尺度递进,但本身体量依然会对园中水面形成压迫,而藉由契合画意的船厅形式才得到一定程度的缓解,如同曲溪楼一样,也是双重景象关照下的尺度模糊(图20)。

▲ 19 鹤园梯形馆

▲ 20 畅园涤我尘襟

5 厅堂:间群与观山

楠木厅(今为五峰仙馆)内原有隔墙分隔,包爱兰像册(1926年)和童寯的平面图(1930年代)都证明了这一点,但在刘敦桢的平面图(1960年代)中隔墙已消失。鲁安东对此已阐述详尽,并提出“房间群”概念来分析其“隐匿的转变”。不过,园林里的转变随处可见,且从建造之初便一直存在,甚至仍会转变且必将转变。

据刘恕新筑传经堂(楠木厅)“藏先世图书其中,以之绍述”及《寒碧山庄图》,彼时的传经堂应为主人的私密空间,隔为多间以适宜阅读学习的日常尺度。隔墙方式上可能不一定与童寯的平面图一样,因为盛康重整后的楠木厅,乃为留园对外开放时的茶歇之所,今日所见除去隔墙后室内开敞的五峰仙馆,更是1953年大修后作为赏园游览的仪式性空间(图21)。

▲ 21 五峰仙馆室内平面格局演变

此厅堂空间从原来的日常小尺度,逐步消解为公共大尺度,好似丧失了园林的园居生活,走向一个“理想”的古典园林,得到所谓的“仪式空间”。那么,是否需要恢复原本“房间群”的厅堂格局,显露这一“隐匿的转变”?

大可不必!原因有三:其一,园居方式在变,建筑的内部空间也随之而变,作为外部环境的那一壁湖石厅山,却始终扮演着内外空间中的一个角色。内部空间对于身体感知确实更为直接,但其价值在于日常性;当被“当下”的仪式去日常性后,其价值便趋于作为现存最大的峭壁厅山。其二,虽然厅堂的内在“非构成性”空间层叠嵌套,空间叙事让人迷恋,但就峭壁厅山来说,它的“似有深境”仍在于完整观视;原本小尺度空间片段式的目视并非此峭壁厅山最佳的景象方式。其三,“房间群”的园居生活在其他留存完整的江南建筑样本中依然可见,此时的厅堂空间更适宜作为景象导引而存现。

只不过,若还有转变,则可去除现有佯装仪式的家具,让去日常性后的“当下”更为纯粹地观视厅前壁山。甚至可以“花篮减柱”的方式减去厅堂中的正左、右前步柱,以便更完整地目视长窗打开后所形成的十一条幅山水立轴;亦或将廊柱上的长窗后退二个界深,安装至步柱,挤出室内外的灰空间来完整环视这山水长卷(图22)。至于历史上不同的园居空间及功能形态,辅以虚拟感受或文本阅读即可。

▲ 22 五峰仙馆的景象导引

6 庭院:格分与拜赏

包爱兰的平面图中除了曲溪楼的体量夸张,还有一处明显的错误,即揖峰轩、石林小院及鹤所院落群的位置,甚至由于此区域连廊及建筑的错综复杂且交互,还遗漏了像册里记录过的还我读书处及亦吾庐(图23)。

▲ 23 石林小院区域平面对比:(左)包爱兰记录(右)童寯测绘

董豫赣发现这一区域的院落空间类似匀质的九宫格形态,且与张家骥不约而同地皆用此例说明《园冶·装折》提及的“砖墙留夹,可通不断之廊房,板壁常空,隐出别壶之天地”。匀质,易让人迷失,包爱兰的遗漏可以理解;匀质,也让人留恋,董豫赣的红砖美术馆中,槐谷庭便是谐仿了鹤所空间,营造合趣之迷(图24)。

地’……就此少坐,投东廊而出……” (图14)。虽然1953年的修缮有赘添黄石之嫌,但整体山路的纡折层回,亭台花木的掩翳错落,仍可得山林居游的身体感受。由北入“小蓬莱”篱门,转仄而东,整园山林夹云墙而出;循其余脉登临,只觉满目苍翠,却不觉山之体量,道之幽长。依层山云墙游至巅亭极目周望,再纡折至山下溪亭(图15)。

▲ 14 盛康扩建的西部园林

▲ 15 留园西部假山路径(左起:入山、迂回、出山)

类似于耦园东部的黄石园山,山麓石台可憩,山林邃谷可通,盘山旋登可环,并无常定游线,虽纡折,但不繁复,最适携伴山林居游的闲庭漫步;可能这就是当初清末沈秉成与严永华择址居此的原因之一,原址只剩池山,沈氏伉俪的亭台增设,皆为闲情居游的目视点缀(图16)。

▲ 16 耦园黄石假山路径(左起:石台、遂谷、盘山)

可见,徐泰时初建的东园,山在园中,需歌舞醉客的活色生香而可赏;盛康扩建的留园西部,园在山中,需怀情共往的茶余饭后而可游。这两类不同园林景象的营造皆与园居方式和园居目的有关,与今日动辄以游线启动的园林设计大相径庭。亦即,无论是商人的富贵之园,或是文人的君子攸居,亦或政客的归隐颐养,园林叠山理水的“变”只在于所需方式,“不变”的是各有所需,只有从具体的园居所需出发,才能判断为何园,才能知道何为园,才能设计园为何。

4 楼阁:观景与入画

刘恕增葺的中部园林,从改变旧园(东园)的营造意图上来说是成功的。环之以廊,增设亭楼,使之更为聚合;乃为园中藏赏的石峰则更丰富了一环即视。其中,曲溪楼一带的景象营造无论在技巧上还是成效上,都在有限的空间内达到了极致。

中部园林的北、西面均以山石花木为主,增廊绕山后体感更为内向。南面卷石山房(今涵碧山房)及明瑟楼的组景,则是为了均衡堂台池山的整体空间尺度;又连同绿荫、寻真阁(已毁)、曲溪楼形成更长的L型,以规避两侧住宅群后部楼厅体量的压迫感。

其实,曲溪楼的用地大小并不能满足楼阁体量的需求,但呈现出的表象却成功地欺骗了人的视觉感知。如包爱兰(Florence Lee Powell)请景观建筑师根据她的回忆及拍摄的照片所描绘的留园平面图中,曲溪楼的平面体量就被明显夸大了(图17),不同于童寯与刘敦桢的测绘记录,这样的视觉感知非常容易模糊了真实的尺度体验。同时,曲溪楼的高度体量不仅有了其空间意义,更重要的是,衬托了原有楼前巨大古枫杨的蛟龙入海之势,及所隐喻的入画意义。而楼内重椽复水及圆堂四界的构造做法,则实现了其本为廊而佯装楼的“表里不一”(图18)。但不可否认的是,其“虚假”的营造技巧的确满足了建筑内外双重的景象关照。

▲ 17 包爱兰记录的留园平面

▲ 18 曲溪楼(上图:若为双坡,下图:现状单坡)体量分析

徐氏东园堂前楼阁是为“灵岩,天平诸山,若起若伏,献奇耸秀,苍翠可鞠”。刘恕扩建含青楼(今远翠阁)是为“岚容(虎阜)塔影(北寺),桐桥河田”;筑望云楼(已毁)是为“园东有宣和花石纲所遗冠云峰”。并非主要观景处的曲溪楼,主要是作为被看景致;所以,文本中常见的凭栏远眺观景并不能代表所有楼阁,或者说,园林楼阁的功能意义解读,需从其存现位置及园居景象的成效上去判断。如鹤园中倚西侧围墙的梯形馆,立面景象为二层重檐楼阁以匹配高耸围墙,内部实为一层轩馆(图19)。再如,畅园紧贴住宅的“涤我尘襟”船厅,其山墙临水的景象实为遮挡住宅楼厅对园林的体量压迫;虽然船厅高耸的两坡屋面可稍许过渡与楼厅之间的尺度递进,但本身体量依然会对园中水面形成压迫,而藉由契合画意的船厅形式才得到一定程度的缓解,如同曲溪楼一样,也是双重景象关照下的尺度模糊(图20)。

▲ 19 鹤园梯形馆

▲ 20 畅园涤我尘襟

5 厅堂:间群与观山

楠木厅(今为五峰仙馆)内原有隔墙分隔,包爱兰像册(1926年)和童寯的平面图(1930年代)都证明了这一点,但在刘敦桢的平面图(1960年代)中隔墙已消失。鲁安东对此已阐述详尽,并提出“房间群”概念来分析其“隐匿的转变”。不过,园林里的转变随处可见,且从建造之初便一直存在,甚至仍会转变且必将转变。

据刘恕新筑传经堂(楠木厅)“藏先世图书其中,以之绍述”及《寒碧山庄图》,彼时的传经堂应为主人的私密空间,隔为多间以适宜阅读学习的日常尺度。隔墙方式上可能不一定与童寯的平面图一样,因为盛康重整后的楠木厅,乃为留园对外开放时的茶歇之所,今日所见除去隔墙后室内开敞的五峰仙馆,更是1953年大修后作为赏园游览的仪式性空间(图21)。

▲ 21 五峰仙馆室内平面格局演变

此厅堂空间从原来的日常小尺度,逐步消解为公共大尺度,好似丧失了园林的园居生活,走向一个“理想”的古典园林,得到所谓的“仪式空间”。那么,是否需要恢复原本“房间群”的厅堂格局,显露这一“隐匿的转变”?

大可不必!原因有三:其一,园居方式在变,建筑的内部空间也随之而变,作为外部环境的那一壁湖石厅山,却始终扮演着内外空间中的一个角色。内部空间对于身体感知确实更为直接,但其价值在于日常性;当被“当下”的仪式去日常性后,其价值便趋于作为现存最大的峭壁厅山。其二,虽然厅堂的内在“非构成性”空间层叠嵌套,空间叙事让人迷恋,但就峭壁厅山来说,它的“似有深境”仍在于完整观视;原本小尺度空间片段式的目视并非此峭壁厅山最佳的景象方式。其三,“房间群”的园居生活在其他留存完整的江南建筑样本中依然可见,此时的厅堂空间更适宜作为景象导引而存现。

只不过,若还有转变,则可去除现有佯装仪式的家具,让去日常性后的“当下”更为纯粹地观视厅前壁山。甚至可以“花篮减柱”的方式减去厅堂中的正左、右前步柱,以便更完整地目视长窗打开后所形成的十一条幅山水立轴;亦或将廊柱上的长窗后退二个界深,安装至步柱,挤出室内外的灰空间来完整环视这山水长卷(图22)。至于历史上不同的园居空间及功能形态,辅以虚拟感受或文本阅读即可。

▲ 22 五峰仙馆的景象导引

6 庭院:格分与拜赏

包爱兰的平面图中除了曲溪楼的体量夸张,还有一处明显的错误,即揖峰轩、石林小院及鹤所院落群的位置,甚至由于此区域连廊及建筑的错综复杂且交互,还遗漏了像册里记录过的还我读书处及亦吾庐(图23)。

▲ 23 石林小院区域平面对比:(左)包爱兰记录(右)童寯测绘

董豫赣发现这一区域的院落空间类似匀质的九宫格形态,且与张家骥不约而同地皆用此例说明《园冶·装折》提及的“砖墙留夹,可通不断之廊房,板壁常空,隐出别壶之天地”。匀质,易让人迷失,包爱兰的遗漏可以理解;匀质,也让人留恋,董豫赣的红砖美术馆中,槐谷庭便是谐仿了鹤所空间,营造合趣之迷(图24)。

▲ 24 红砖美术馆槐谷庭与留园鹤所的平面对比

如果说计成的“留夹”与“常空”是空间的手法,那么,“不断廊房”与“别壶天地”才是景象的目的。从著名的寒碧庄十二峰,到刘恕《石林小院记》中的五峰二石,皆是“足以侈我观”而建馆营院。

由此亦明,刘恕扩建旧园(东园)东部的唯一目的便是峰石拜赏。相应的,围院的尺度必然处处契合不同峰石拜赏的身感目视:轩馆围院是为峰(湖石独峰)而设,留夹通廊而周环拜赏;九宫格院是为石(斧劈石笋)而围,常空洞窗而匡景观赏。传经堂(五峰仙馆)、揖峰轩、还读馆(还我读书处)、望云楼(亦吾庐已毁)及花好月圆人寿轩(已毁)几处建筑朝向各异,与廊兜通宠异峰石,顿感妙趣横生,虽易迷失方向却成石林意境。再有,鹤所边的九宫格院,应是一处不可进入的区域,只能借连廊框景而观石(拂云石笋及苍鳞石笋),因其不可入,后来就顺理成章地成为盛康养鹤、观鹤的理想之地。

凡此种种,得证这一迷宫般的区域,其实生成逻辑极为简单且清晰明确,院落的组织方式及其尺度控制,并非以空间奇趣为主导,而是因日常拜赏所需求(图25)。也正因为此,不同于五峰仙馆“隐匿的转变”,1953年改建的东园一角则需要“显著的转变”。需要强调的是,不是恢复盛康所建戏台,而是回到以拜峰赏石为主的原初——可利用东园一角现有石峰,再造拜赏空间,基于当代的审美方式更好地延续历史主题。

▲ 25 刘恕峰石拜赏庭院组成分析

7 结语

如是,再入留园:

若从避弄,依然能阅读经典的内部曲变空间;若寻已消失的园门,或可重现山林趣入的外部景象。

闲步亭廊,不再是在曲长的通环中度量被刻意冗长的时间或空间,而是可以体味曲法折向的景象互动。

循入池山,无需处处皆游,面面俱到;需知园居本就散淡,或雅集目视,或携伴居游,随性而已。

登至楼阁,依其所在,功用不一;位于园角者,多乃极目远眺之所;位于园中或园边者,常为被观,其体量选择皆为入画,或关照周遭,或平衡自身。

归至厅堂,大可坦然接受“当下”的仪式性,反倒是若去除佯装仪式的诸般家具,或可更为凸出峭壁厅山的景象导引与启示。

出入庭院,因其匀质,所以迷失;然而所谓奇境,只是空间表象,倘若明了日常拜赏的尺度及景象方式,则一切豁然开朗。

……

在一次次探寻后的回看里,关于留园的“重游”似乎一直在述说着另外一种可能:对留园的神迷向往,并不仅仅在于其空间的操作,夹杂着历史更迭的虽达但隔的“景象”阅读,让留园的空间营造变得不再那么扑朔迷离。也许,只有结合历史边上的感同身受与现实当下的身心感知,才会有庄言谐出的叙说快感,才能再识这些文本与图像中的空间“神话”,并惠泽真正的设计再生。

本期微信编辑:赵朴真

原题目:文本与图像中的空间“神话”:留园再识

▲ 24 红砖美术馆槐谷庭与留园鹤所的平面对比

如果说计成的“留夹”与“常空”是空间的手法,那么,“不断廊房”与“别壶天地”才是景象的目的。从著名的寒碧庄十二峰,到刘恕《石林小院记》中的五峰二石,皆是“足以侈我观”而建馆营院。

由此亦明,刘恕扩建旧园(东园)东部的唯一目的便是峰石拜赏。相应的,围院的尺度必然处处契合不同峰石拜赏的身感目视:轩馆围院是为峰(湖石独峰)而设,留夹通廊而周环拜赏;九宫格院是为石(斧劈石笋)而围,常空洞窗而匡景观赏。传经堂(五峰仙馆)、揖峰轩、还读馆(还我读书处)、望云楼(亦吾庐已毁)及花好月圆人寿轩(已毁)几处建筑朝向各异,与廊兜通宠异峰石,顿感妙趣横生,虽易迷失方向却成石林意境。再有,鹤所边的九宫格院,应是一处不可进入的区域,只能借连廊框景而观石(拂云石笋及苍鳞石笋),因其不可入,后来就顺理成章地成为盛康养鹤、观鹤的理想之地。

凡此种种,得证这一迷宫般的区域,其实生成逻辑极为简单且清晰明确,院落的组织方式及其尺度控制,并非以空间奇趣为主导,而是因日常拜赏所需求(图25)。也正因为此,不同于五峰仙馆“隐匿的转变”,1953年改建的东园一角则需要“显著的转变”。需要强调的是,不是恢复盛康所建戏台,而是回到以拜峰赏石为主的原初——可利用东园一角现有石峰,再造拜赏空间,基于当代的审美方式更好地延续历史主题。

▲ 25 刘恕峰石拜赏庭院组成分析

7 结语

如是,再入留园:

若从避弄,依然能阅读经典的内部曲变空间;若寻已消失的园门,或可重现山林趣入的外部景象。

闲步亭廊,不再是在曲长的通环中度量被刻意冗长的时间或空间,而是可以体味曲法折向的景象互动。

循入池山,无需处处皆游,面面俱到;需知园居本就散淡,或雅集目视,或携伴居游,随性而已。

登至楼阁,依其所在,功用不一;位于园角者,多乃极目远眺之所;位于园中或园边者,常为被观,其体量选择皆为入画,或关照周遭,或平衡自身。

归至厅堂,大可坦然接受“当下”的仪式性,反倒是若去除佯装仪式的诸般家具,或可更为凸出峭壁厅山的景象导引与启示。

出入庭院,因其匀质,所以迷失;然而所谓奇境,只是空间表象,倘若明了日常拜赏的尺度及景象方式,则一切豁然开朗。

……

在一次次探寻后的回看里,关于留园的“重游”似乎一直在述说着另外一种可能:对留园的神迷向往,并不仅仅在于其空间的操作,夹杂着历史更迭的虽达但隔的“景象”阅读,让留园的空间营造变得不再那么扑朔迷离。也许,只有结合历史边上的感同身受与现实当下的身心感知,才会有庄言谐出的叙说快感,才能再识这些文本与图像中的空间“神话”,并惠泽真正的设计再生。

本期微信编辑:赵朴真

原题目:文本与图像中的空间“神话”:留园再识

地’……就此少坐,投东廊而出……” (图14)。虽然1953年的修缮有赘添黄石之嫌,但整体山路的纡折层回,亭台花木的掩翳错落,仍可得山林居游的身体感受。由北入“小蓬莱”篱门,转仄而东,整园山林夹云墙而出;循其余脉登临,只觉满目苍翠,却不觉山之体量,道之幽长。依层山云墙游至巅亭极目周望,再纡折至山下溪亭(图15)。

▲ 14 盛康扩建的西部园林

▲ 15 留园西部假山路径(左起:入山、迂回、出山)

类似于耦园东部的黄石园山,山麓石台可憩,山林邃谷可通,盘山旋登可环,并无常定游线,虽纡折,但不繁复,最适携伴山林居游的闲庭漫步;可能这就是当初清末沈秉成与严永华择址居此的原因之一,原址只剩池山,沈氏伉俪的亭台增设,皆为闲情居游的目视点缀(图16)。

▲ 16 耦园黄石假山路径(左起:石台、遂谷、盘山)

可见,徐泰时初建的东园,山在园中,需歌舞醉客的活色生香而可赏;盛康扩建的留园西部,园在山中,需怀情共往的茶余饭后而可游。这两类不同园林景象的营造皆与园居方式和园居目的有关,与今日动辄以游线启动的园林设计大相径庭。亦即,无论是商人的富贵之园,或是文人的君子攸居,亦或政客的归隐颐养,园林叠山理水的“变”只在于所需方式,“不变”的是各有所需,只有从具体的园居所需出发,才能判断为何园,才能知道何为园,才能设计园为何。

4 楼阁:观景与入画

刘恕增葺的中部园林,从改变旧园(东园)的营造意图上来说是成功的。环之以廊,增设亭楼,使之更为聚合;乃为园中藏赏的石峰则更丰富了一环即视。其中,曲溪楼一带的景象营造无论在技巧上还是成效上,都在有限的空间内达到了极致。

中部园林的北、西面均以山石花木为主,增廊绕山后体感更为内向。南面卷石山房(今涵碧山房)及明瑟楼的组景,则是为了均衡堂台池山的整体空间尺度;又连同绿荫、寻真阁(已毁)、曲溪楼形成更长的L型,以规避两侧住宅群后部楼厅体量的压迫感。

其实,曲溪楼的用地大小并不能满足楼阁体量的需求,但呈现出的表象却成功地欺骗了人的视觉感知。如包爱兰(Florence Lee Powell)请景观建筑师根据她的回忆及拍摄的照片所描绘的留园平面图中,曲溪楼的平面体量就被明显夸大了(图17),不同于童寯与刘敦桢的测绘记录,这样的视觉感知非常容易模糊了真实的尺度体验。同时,曲溪楼的高度体量不仅有了其空间意义,更重要的是,衬托了原有楼前巨大古枫杨的蛟龙入海之势,及所隐喻的入画意义。而楼内重椽复水及圆堂四界的构造做法,则实现了其本为廊而佯装楼的“表里不一”(图18)。但不可否认的是,其“虚假”的营造技巧的确满足了建筑内外双重的景象关照。

▲ 17 包爱兰记录的留园平面

▲ 18 曲溪楼(上图:若为双坡,下图:现状单坡)体量分析

徐氏东园堂前楼阁是为“灵岩,天平诸山,若起若伏,献奇耸秀,苍翠可鞠”。刘恕扩建含青楼(今远翠阁)是为“岚容(虎阜)塔影(北寺),桐桥河田”;筑望云楼(已毁)是为“园东有宣和花石纲所遗冠云峰”。并非主要观景处的曲溪楼,主要是作为被看景致;所以,文本中常见的凭栏远眺观景并不能代表所有楼阁,或者说,园林楼阁的功能意义解读,需从其存现位置及园居景象的成效上去判断。如鹤园中倚西侧围墙的梯形馆,立面景象为二层重檐楼阁以匹配高耸围墙,内部实为一层轩馆(图19)。再如,畅园紧贴住宅的“涤我尘襟”船厅,其山墙临水的景象实为遮挡住宅楼厅对园林的体量压迫;虽然船厅高耸的两坡屋面可稍许过渡与楼厅之间的尺度递进,但本身体量依然会对园中水面形成压迫,而藉由契合画意的船厅形式才得到一定程度的缓解,如同曲溪楼一样,也是双重景象关照下的尺度模糊(图20)。

▲ 19 鹤园梯形馆

▲ 20 畅园涤我尘襟

5 厅堂:间群与观山

楠木厅(今为五峰仙馆)内原有隔墙分隔,包爱兰像册(1926年)和童寯的平面图(1930年代)都证明了这一点,但在刘敦桢的平面图(1960年代)中隔墙已消失。鲁安东对此已阐述详尽,并提出“房间群”概念来分析其“隐匿的转变”。不过,园林里的转变随处可见,且从建造之初便一直存在,甚至仍会转变且必将转变。

据刘恕新筑传经堂(楠木厅)“藏先世图书其中,以之绍述”及《寒碧山庄图》,彼时的传经堂应为主人的私密空间,隔为多间以适宜阅读学习的日常尺度。隔墙方式上可能不一定与童寯的平面图一样,因为盛康重整后的楠木厅,乃为留园对外开放时的茶歇之所,今日所见除去隔墙后室内开敞的五峰仙馆,更是1953年大修后作为赏园游览的仪式性空间(图21)。

▲ 21 五峰仙馆室内平面格局演变

此厅堂空间从原来的日常小尺度,逐步消解为公共大尺度,好似丧失了园林的园居生活,走向一个“理想”的古典园林,得到所谓的“仪式空间”。那么,是否需要恢复原本“房间群”的厅堂格局,显露这一“隐匿的转变”?

大可不必!原因有三:其一,园居方式在变,建筑的内部空间也随之而变,作为外部环境的那一壁湖石厅山,却始终扮演着内外空间中的一个角色。内部空间对于身体感知确实更为直接,但其价值在于日常性;当被“当下”的仪式去日常性后,其价值便趋于作为现存最大的峭壁厅山。其二,虽然厅堂的内在“非构成性”空间层叠嵌套,空间叙事让人迷恋,但就峭壁厅山来说,它的“似有深境”仍在于完整观视;原本小尺度空间片段式的目视并非此峭壁厅山最佳的景象方式。其三,“房间群”的园居生活在其他留存完整的江南建筑样本中依然可见,此时的厅堂空间更适宜作为景象导引而存现。

只不过,若还有转变,则可去除现有佯装仪式的家具,让去日常性后的“当下”更为纯粹地观视厅前壁山。甚至可以“花篮减柱”的方式减去厅堂中的正左、右前步柱,以便更完整地目视长窗打开后所形成的十一条幅山水立轴;亦或将廊柱上的长窗后退二个界深,安装至步柱,挤出室内外的灰空间来完整环视这山水长卷(图22)。至于历史上不同的园居空间及功能形态,辅以虚拟感受或文本阅读即可。

▲ 22 五峰仙馆的景象导引

6 庭院:格分与拜赏

包爱兰的平面图中除了曲溪楼的体量夸张,还有一处明显的错误,即揖峰轩、石林小院及鹤所院落群的位置,甚至由于此区域连廊及建筑的错综复杂且交互,还遗漏了像册里记录过的还我读书处及亦吾庐(图23)。

▲ 23 石林小院区域平面对比:(左)包爱兰记录(右)童寯测绘

董豫赣发现这一区域的院落空间类似匀质的九宫格形态,且与张家骥不约而同地皆用此例说明《园冶·装折》提及的“砖墙留夹,可通不断之廊房,板壁常空,隐出别壶之天地”。匀质,易让人迷失,包爱兰的遗漏可以理解;匀质,也让人留恋,董豫赣的红砖美术馆中,槐谷庭便是谐仿了鹤所空间,营造合趣之迷(图24)。

地’……就此少坐,投东廊而出……” (图14)。虽然1953年的修缮有赘添黄石之嫌,但整体山路的纡折层回,亭台花木的掩翳错落,仍可得山林居游的身体感受。由北入“小蓬莱”篱门,转仄而东,整园山林夹云墙而出;循其余脉登临,只觉满目苍翠,却不觉山之体量,道之幽长。依层山云墙游至巅亭极目周望,再纡折至山下溪亭(图15)。

▲ 14 盛康扩建的西部园林

▲ 15 留园西部假山路径(左起:入山、迂回、出山)

类似于耦园东部的黄石园山,山麓石台可憩,山林邃谷可通,盘山旋登可环,并无常定游线,虽纡折,但不繁复,最适携伴山林居游的闲庭漫步;可能这就是当初清末沈秉成与严永华择址居此的原因之一,原址只剩池山,沈氏伉俪的亭台增设,皆为闲情居游的目视点缀(图16)。

▲ 16 耦园黄石假山路径(左起:石台、遂谷、盘山)

可见,徐泰时初建的东园,山在园中,需歌舞醉客的活色生香而可赏;盛康扩建的留园西部,园在山中,需怀情共往的茶余饭后而可游。这两类不同园林景象的营造皆与园居方式和园居目的有关,与今日动辄以游线启动的园林设计大相径庭。亦即,无论是商人的富贵之园,或是文人的君子攸居,亦或政客的归隐颐养,园林叠山理水的“变”只在于所需方式,“不变”的是各有所需,只有从具体的园居所需出发,才能判断为何园,才能知道何为园,才能设计园为何。

4 楼阁:观景与入画

刘恕增葺的中部园林,从改变旧园(东园)的营造意图上来说是成功的。环之以廊,增设亭楼,使之更为聚合;乃为园中藏赏的石峰则更丰富了一环即视。其中,曲溪楼一带的景象营造无论在技巧上还是成效上,都在有限的空间内达到了极致。

中部园林的北、西面均以山石花木为主,增廊绕山后体感更为内向。南面卷石山房(今涵碧山房)及明瑟楼的组景,则是为了均衡堂台池山的整体空间尺度;又连同绿荫、寻真阁(已毁)、曲溪楼形成更长的L型,以规避两侧住宅群后部楼厅体量的压迫感。

其实,曲溪楼的用地大小并不能满足楼阁体量的需求,但呈现出的表象却成功地欺骗了人的视觉感知。如包爱兰(Florence Lee Powell)请景观建筑师根据她的回忆及拍摄的照片所描绘的留园平面图中,曲溪楼的平面体量就被明显夸大了(图17),不同于童寯与刘敦桢的测绘记录,这样的视觉感知非常容易模糊了真实的尺度体验。同时,曲溪楼的高度体量不仅有了其空间意义,更重要的是,衬托了原有楼前巨大古枫杨的蛟龙入海之势,及所隐喻的入画意义。而楼内重椽复水及圆堂四界的构造做法,则实现了其本为廊而佯装楼的“表里不一”(图18)。但不可否认的是,其“虚假”的营造技巧的确满足了建筑内外双重的景象关照。

▲ 17 包爱兰记录的留园平面

▲ 18 曲溪楼(上图:若为双坡,下图:现状单坡)体量分析

徐氏东园堂前楼阁是为“灵岩,天平诸山,若起若伏,献奇耸秀,苍翠可鞠”。刘恕扩建含青楼(今远翠阁)是为“岚容(虎阜)塔影(北寺),桐桥河田”;筑望云楼(已毁)是为“园东有宣和花石纲所遗冠云峰”。并非主要观景处的曲溪楼,主要是作为被看景致;所以,文本中常见的凭栏远眺观景并不能代表所有楼阁,或者说,园林楼阁的功能意义解读,需从其存现位置及园居景象的成效上去判断。如鹤园中倚西侧围墙的梯形馆,立面景象为二层重檐楼阁以匹配高耸围墙,内部实为一层轩馆(图19)。再如,畅园紧贴住宅的“涤我尘襟”船厅,其山墙临水的景象实为遮挡住宅楼厅对园林的体量压迫;虽然船厅高耸的两坡屋面可稍许过渡与楼厅之间的尺度递进,但本身体量依然会对园中水面形成压迫,而藉由契合画意的船厅形式才得到一定程度的缓解,如同曲溪楼一样,也是双重景象关照下的尺度模糊(图20)。

▲ 19 鹤园梯形馆

▲ 20 畅园涤我尘襟

5 厅堂:间群与观山

楠木厅(今为五峰仙馆)内原有隔墙分隔,包爱兰像册(1926年)和童寯的平面图(1930年代)都证明了这一点,但在刘敦桢的平面图(1960年代)中隔墙已消失。鲁安东对此已阐述详尽,并提出“房间群”概念来分析其“隐匿的转变”。不过,园林里的转变随处可见,且从建造之初便一直存在,甚至仍会转变且必将转变。

据刘恕新筑传经堂(楠木厅)“藏先世图书其中,以之绍述”及《寒碧山庄图》,彼时的传经堂应为主人的私密空间,隔为多间以适宜阅读学习的日常尺度。隔墙方式上可能不一定与童寯的平面图一样,因为盛康重整后的楠木厅,乃为留园对外开放时的茶歇之所,今日所见除去隔墙后室内开敞的五峰仙馆,更是1953年大修后作为赏园游览的仪式性空间(图21)。

▲ 21 五峰仙馆室内平面格局演变

此厅堂空间从原来的日常小尺度,逐步消解为公共大尺度,好似丧失了园林的园居生活,走向一个“理想”的古典园林,得到所谓的“仪式空间”。那么,是否需要恢复原本“房间群”的厅堂格局,显露这一“隐匿的转变”?

大可不必!原因有三:其一,园居方式在变,建筑的内部空间也随之而变,作为外部环境的那一壁湖石厅山,却始终扮演着内外空间中的一个角色。内部空间对于身体感知确实更为直接,但其价值在于日常性;当被“当下”的仪式去日常性后,其价值便趋于作为现存最大的峭壁厅山。其二,虽然厅堂的内在“非构成性”空间层叠嵌套,空间叙事让人迷恋,但就峭壁厅山来说,它的“似有深境”仍在于完整观视;原本小尺度空间片段式的目视并非此峭壁厅山最佳的景象方式。其三,“房间群”的园居生活在其他留存完整的江南建筑样本中依然可见,此时的厅堂空间更适宜作为景象导引而存现。

只不过,若还有转变,则可去除现有佯装仪式的家具,让去日常性后的“当下”更为纯粹地观视厅前壁山。甚至可以“花篮减柱”的方式减去厅堂中的正左、右前步柱,以便更完整地目视长窗打开后所形成的十一条幅山水立轴;亦或将廊柱上的长窗后退二个界深,安装至步柱,挤出室内外的灰空间来完整环视这山水长卷(图22)。至于历史上不同的园居空间及功能形态,辅以虚拟感受或文本阅读即可。

▲ 22 五峰仙馆的景象导引

6 庭院:格分与拜赏

包爱兰的平面图中除了曲溪楼的体量夸张,还有一处明显的错误,即揖峰轩、石林小院及鹤所院落群的位置,甚至由于此区域连廊及建筑的错综复杂且交互,还遗漏了像册里记录过的还我读书处及亦吾庐(图23)。

▲ 23 石林小院区域平面对比:(左)包爱兰记录(右)童寯测绘

董豫赣发现这一区域的院落空间类似匀质的九宫格形态,且与张家骥不约而同地皆用此例说明《园冶·装折》提及的“砖墙留夹,可通不断之廊房,板壁常空,隐出别壶之天地”。匀质,易让人迷失,包爱兰的遗漏可以理解;匀质,也让人留恋,董豫赣的红砖美术馆中,槐谷庭便是谐仿了鹤所空间,营造合趣之迷(图24)。

▲ 24 红砖美术馆槐谷庭与留园鹤所的平面对比

如果说计成的“留夹”与“常空”是空间的手法,那么,“不断廊房”与“别壶天地”才是景象的目的。从著名的寒碧庄十二峰,到刘恕《石林小院记》中的五峰二石,皆是“足以侈我观”而建馆营院。

由此亦明,刘恕扩建旧园(东园)东部的唯一目的便是峰石拜赏。相应的,围院的尺度必然处处契合不同峰石拜赏的身感目视:轩馆围院是为峰(湖石独峰)而设,留夹通廊而周环拜赏;九宫格院是为石(斧劈石笋)而围,常空洞窗而匡景观赏。传经堂(五峰仙馆)、揖峰轩、还读馆(还我读书处)、望云楼(亦吾庐已毁)及花好月圆人寿轩(已毁)几处建筑朝向各异,与廊兜通宠异峰石,顿感妙趣横生,虽易迷失方向却成石林意境。再有,鹤所边的九宫格院,应是一处不可进入的区域,只能借连廊框景而观石(拂云石笋及苍鳞石笋),因其不可入,后来就顺理成章地成为盛康养鹤、观鹤的理想之地。

凡此种种,得证这一迷宫般的区域,其实生成逻辑极为简单且清晰明确,院落的组织方式及其尺度控制,并非以空间奇趣为主导,而是因日常拜赏所需求(图25)。也正因为此,不同于五峰仙馆“隐匿的转变”,1953年改建的东园一角则需要“显著的转变”。需要强调的是,不是恢复盛康所建戏台,而是回到以拜峰赏石为主的原初——可利用东园一角现有石峰,再造拜赏空间,基于当代的审美方式更好地延续历史主题。

▲ 25 刘恕峰石拜赏庭院组成分析

7 结语

如是,再入留园:

若从避弄,依然能阅读经典的内部曲变空间;若寻已消失的园门,或可重现山林趣入的外部景象。

闲步亭廊,不再是在曲长的通环中度量被刻意冗长的时间或空间,而是可以体味曲法折向的景象互动。

循入池山,无需处处皆游,面面俱到;需知园居本就散淡,或雅集目视,或携伴居游,随性而已。

登至楼阁,依其所在,功用不一;位于园角者,多乃极目远眺之所;位于园中或园边者,常为被观,其体量选择皆为入画,或关照周遭,或平衡自身。

归至厅堂,大可坦然接受“当下”的仪式性,反倒是若去除佯装仪式的诸般家具,或可更为凸出峭壁厅山的景象导引与启示。

出入庭院,因其匀质,所以迷失;然而所谓奇境,只是空间表象,倘若明了日常拜赏的尺度及景象方式,则一切豁然开朗。

……

在一次次探寻后的回看里,关于留园的“重游”似乎一直在述说着另外一种可能:对留园的神迷向往,并不仅仅在于其空间的操作,夹杂着历史更迭的虽达但隔的“景象”阅读,让留园的空间营造变得不再那么扑朔迷离。也许,只有结合历史边上的感同身受与现实当下的身心感知,才会有庄言谐出的叙说快感,才能再识这些文本与图像中的空间“神话”,并惠泽真正的设计再生。

本期微信编辑:赵朴真

原题目:文本与图像中的空间“神话”:留园再识

▲ 24 红砖美术馆槐谷庭与留园鹤所的平面对比

如果说计成的“留夹”与“常空”是空间的手法,那么,“不断廊房”与“别壶天地”才是景象的目的。从著名的寒碧庄十二峰,到刘恕《石林小院记》中的五峰二石,皆是“足以侈我观”而建馆营院。

由此亦明,刘恕扩建旧园(东园)东部的唯一目的便是峰石拜赏。相应的,围院的尺度必然处处契合不同峰石拜赏的身感目视:轩馆围院是为峰(湖石独峰)而设,留夹通廊而周环拜赏;九宫格院是为石(斧劈石笋)而围,常空洞窗而匡景观赏。传经堂(五峰仙馆)、揖峰轩、还读馆(还我读书处)、望云楼(亦吾庐已毁)及花好月圆人寿轩(已毁)几处建筑朝向各异,与廊兜通宠异峰石,顿感妙趣横生,虽易迷失方向却成石林意境。再有,鹤所边的九宫格院,应是一处不可进入的区域,只能借连廊框景而观石(拂云石笋及苍鳞石笋),因其不可入,后来就顺理成章地成为盛康养鹤、观鹤的理想之地。

凡此种种,得证这一迷宫般的区域,其实生成逻辑极为简单且清晰明确,院落的组织方式及其尺度控制,并非以空间奇趣为主导,而是因日常拜赏所需求(图25)。也正因为此,不同于五峰仙馆“隐匿的转变”,1953年改建的东园一角则需要“显著的转变”。需要强调的是,不是恢复盛康所建戏台,而是回到以拜峰赏石为主的原初——可利用东园一角现有石峰,再造拜赏空间,基于当代的审美方式更好地延续历史主题。

▲ 25 刘恕峰石拜赏庭院组成分析

7 结语

如是,再入留园:

若从避弄,依然能阅读经典的内部曲变空间;若寻已消失的园门,或可重现山林趣入的外部景象。

闲步亭廊,不再是在曲长的通环中度量被刻意冗长的时间或空间,而是可以体味曲法折向的景象互动。

循入池山,无需处处皆游,面面俱到;需知园居本就散淡,或雅集目视,或携伴居游,随性而已。

登至楼阁,依其所在,功用不一;位于园角者,多乃极目远眺之所;位于园中或园边者,常为被观,其体量选择皆为入画,或关照周遭,或平衡自身。

归至厅堂,大可坦然接受“当下”的仪式性,反倒是若去除佯装仪式的诸般家具,或可更为凸出峭壁厅山的景象导引与启示。

出入庭院,因其匀质,所以迷失;然而所谓奇境,只是空间表象,倘若明了日常拜赏的尺度及景象方式,则一切豁然开朗。

……

在一次次探寻后的回看里,关于留园的“重游”似乎一直在述说着另外一种可能:对留园的神迷向往,并不仅仅在于其空间的操作,夹杂着历史更迭的虽达但隔的“景象”阅读,让留园的空间营造变得不再那么扑朔迷离。也许,只有结合历史边上的感同身受与现实当下的身心感知,才会有庄言谐出的叙说快感,才能再识这些文本与图像中的空间“神话”,并惠泽真正的设计再生。

本期微信编辑:赵朴真

原题目:文本与图像中的空间“神话”:留园再识